Часто приходится бывать в окрестностях станиц Трёхостровской и Качалинской под Иловлей. Там неподалёку от дороги на переправу есть разрушенная церковная колокольня. Интересно, что было здесь раньше, какой храм?

В. Сорокина, Волгоград

Пятиглавый храм

Церковь, к которой когда-то была пристроена эта колокольня в станице Качалинской Иловлинского района, к сожалению, давно разрушена.

– Колокольня относится к XVIII веку – периоду процветания области Войска Донского, к которой и принадлежала станица, – говорит исследователь-краевед Роман Шкода. – До Дона отсюда всего два километра.

По словам краеведа, станица Качалинская издавна занимала выгодное географическое положение. Когда железной дороги ещё не существовало, здесь проходила знаменитая Переволока – вьючный караванный торговый путь между пристанями Волги и Дона, который начинался у Дубовки. В 1840-е годы сюда была проведена Дубовско-Качалинская железная дорога, одна из первых в России.

«Первоначально деревянная церковь была возведена в Качалинском городке в 1693 г., – продолжает исследователь. – Скорее всего, она была разрушена во время подавления Булавинского мятежа (1708 г.). Станица возродилась и стояла на прежнем месте до 1781 г., когда была перенесена повыше от Дона. В 1723 г. в станице проездом побывал Пётр I.

Торжественная закладка нового храма (который был наименован Троицкой церковью) произошла 16 июня 1786 г. Строительство шло около семи лет, и в 1793 г. храм, на тот момент ещё однопрестольный, принял первых прихожан».

«Церковь по своей архитектуре получилась необычная, она заметно выделялась на фоне многих донских храмов и тяготела к барокко, – отмечает Роман Шкода. – Станица Качалинская была довольно большая – около 2000 человек (в 1915 г. её население достигало 6,5 тыс. жителей, ныне – лишь около 440 человек), и однопрестольного храма не хватало. Потому в 1815 г. станичники направляют в войсковую канцелярию письмо с просьбой о разрешении перестройки церкви – к ней хотели пристроить два придела, с севера и с юга. В 1820 г. начинаются работы, в 1821 г. Троицкая церковь обрела свой окончательный вид. В итоге получился пятиглавый храм, которому из императорских средств был подарен серебряный ковш и колокола. В общей сложности колокольня имела 14 колоколов, два больших весили 180 и 205 пудов».

Взорван и уничтожен

В 1937 г. с храма сняли все колокола. Здание взорвали, однако колокольня уцелела. Впоследствии её использовали как пожарный и как военный наблюдательный пункт.

В дни Сталинградского сражения, по свидетельствам, прямо в колокольне или рядом с ней разрывались вражеские снаряды и мины, но она выстояла. Сохранился и церковный фундамент.

Изначально в колокольне было три яруса. До середины 90-х гг. она имела главу и крышу, которые сгорели от удара молнии. Внутри до сих пор сохраняется каменная винтовая лестница, ведущая наверх, однако деревянные перекрытия давно разрушились и обвалились вниз.

Колокольня – это необычный и яркий памятник прошлого. Незаконсервированная, предоставленная всем ветрам и осадкам, она постепенно разрушается и нуждается в мерах по её сбережению, считает краевед.

Судьбы семьи Чунихиных

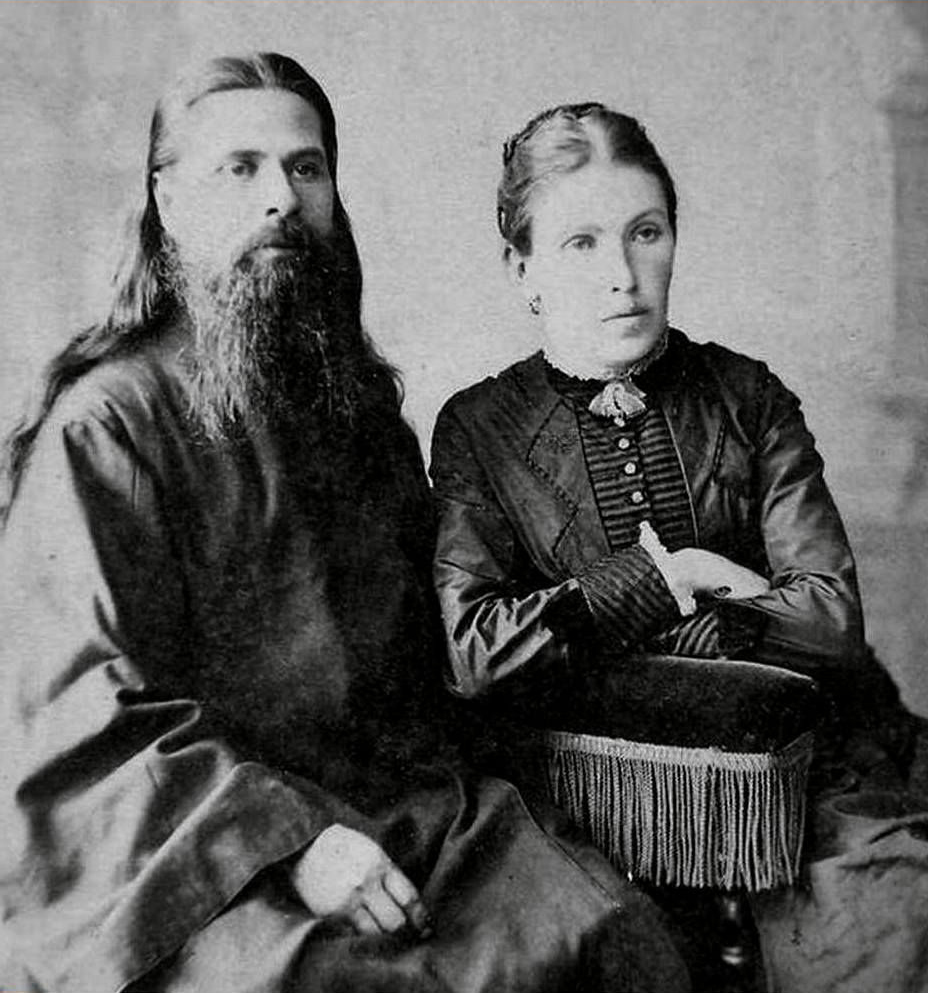

– Мне в своё время удалось немало узнать не только об истории качалинского храма, но и судьбе здешних священников, их семей, – рассказывает волгоградский фотохудожник Витольд Ярмакович. – Так, после публикации моего очерка «Грустная качалинская история» мне пришло письмо от Ольги, родной племянницы батюшки – о. Иоанна Чунихина из станицы Качалинской, который был настоятелем Троицкого храма более столетия назад. «Очень рада за Вашу подсказку, ведь я узнала имя сестры моего прадеда, жены Иоанна Чунихина, – написала Ольга. – Её звали Анастасия (в девичестве – Нигровская), у них было много детей».

Как выяснила Ольга, Иван и Анастасия Чунихины родили и воспитали девятерых детей. Все они получили блестящее образование. Глава большого семейства протоиерей о. Иоанн (Чунихин) с июня 1915 г. считался благочинным Кременско-Вознесенского монастыря, но одновременно окормлял и паству Качалинской станицы. Часто, чтобы добраться до тамошних жителей, ему приходилось в непогоду и распутицу преодолевать по степям, через донские переправы более полусотни километров.

Скончался о. Иоанн (Чунихин) в 1928 г. в преклонном возрасте в доме дочери в Краснодарском крае. На тот момент многие донские храмы уже были закрыты.

Его сын Валентин Иванович Чунихин попал под колесо репрессий. 10 декабря 1929 г. его арестовали за антисоветскую агитацию. 3 февраля коллегия ОГПУ приговорила его к высшей мере наказания, и через четыре дня его расстреляли. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Реабилитирован в 1989 г.

– Валентин Иванович был человеком неординарным, мыслящим, он опубликовал в 1912 г. книгу «Донские казаки», – рассказывает Ярмакович. – При жизни подготовил, но не успел напечатать рассказ для детей «Путешествие мальчика к отцу Иоанну Кронштадтскому», который после смерти автора дважды выпускался отдельной небольшой книгой.

Такова трагическая история не только храма-легенды, от которого остался лишь фундамент и колокольня, но и связанных с ним жителей Придонья.