23 августа 1942 года – трагическая дата в истории Сталинграда, когда город подвергся разрушительной бомбардировке фашистской авиацией. В этот день погибло более 40 тысяч мирных жителей, была разрушена половина жилого фонда...

Почти 80 лет минуло с тех пор. Но у войны долгое эхо, и по сей день имена некоторых её героев остаются незаслуженно забытыми. А без них, как говорится, Россия неполная…

Второй после Пассара

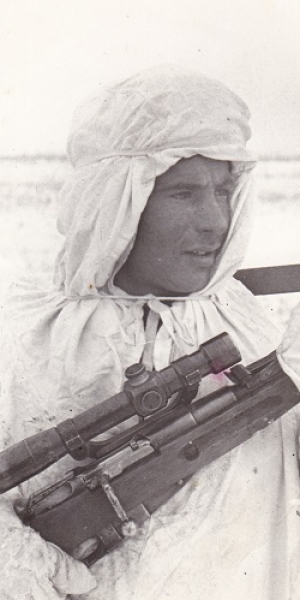

Триумфатор сталинградских тиров, слесарь тракторного завода Сашка Фролов пошёл на фронт добровольцем, добавив себе возраст. Худенький паренёк с Нижнего Тракторного стал «вторым номером» легендарного снайпера Максима Пассара. В боевом листке за октябрь 1942 года их имена стояли рядом: на счету Максима – 127 уничтоженных фашистов, на счету Александра – 107. Друзья входили в тройку лучших снайперов Сталинграда.

«Славный сын нанайского народа», как писали тогда газеты, Максим Пассар погиб в январе 43-го. В музее хранится копия фронтовой газеты с фотографией: Александр Фролов у гроба товарища клянётся отомстить вражеским захватчикам.

Но если Пассар остался в памяти народной героем, то имя Фролова надолго забыли.

Это при том, что к концу войны на его личном счету было более 300 уничтоженных фашистов. И вообще он прошёл славный боевой путь: так, в конце 42-го года командующий 65-й армией генерал Батов поручил Фролову обучение и руководство взводом снайперов. Александр был награждён двумя орденами Красного Знамени, медалью «За отвагу». В 1943 году снайпер 117-го стрелкового полка (71-я Гвардейская стрелковая дивизия) младший лейтенант А. И. Фролов был представлен командованием части к званию Героя Советского Союза. Но звание ему не дали.

В боях за Кёнигсберг, спасая товарищей, Фролов сам угодил под пулю снайпера, был тяжело ранен в голову. Его сочли погибшим. Родина готова была признать его героем. Но – мёртвым.

А снайпер Фролов выжил. Его подобрал немецкий хирург и прооперировал. Позже выяснилось, что на счастье раненого хирург оказался антифашистом. Да и просто человеком... Александр перенёс тяжёлую операцию и сумел восстановиться.

Когда через два месяца Фролов с металлической пластиной в голове вернулся к своим, его сочли уже не героем, а предателем. И отправили на поселение в Сибирь.

В родные края Фролов вернулся только в середине 50-х годов. В Волжском он прожил почти 30 лет. Вёл обычную жизнь – работал слесарем на заводе. В семье подрастало трое детей, так что с материальной точки зрения приходилось непросто.

В 1968-м к «хрущёвке», в которой жила семья Фроловых, подъехал кортеж чёрных «Волг». Тот самый генерал армии Павел Батов от однополчан узнал, как трудно живётся бывшему снайперу, и решил его навестить. О предстоящем визите столичного военачальника стало известно в горкоме. В скромную квартиру фронтовика спешно завезли новую мебель, ковёр и телевизор.

Визит генерала немного реабилитировал Фролова в глазах местных властей. Его стали приглашать на встречи ветеранов, давать путёвки в санаторий. Вот только жизни осталось уже немного: в 1978-м Александра Ивановича не стало.

Попытки хоть отчасти восстановить историческую справедливость начались всего несколько лет назад. Вернуть герою имя смогли сотрудники Музея памяти солдат войны и правопорядка из Волжского. Так, они представили общественности онлайн-выставку, где рассказали об Александре Фролове и других забытых героях великой битвы правду.

Также вышел фильм волгоградского документалиста Константина Шутова «Снайпер Сашка» (он доступен в интернете), городские власти установили на могиле Фролова новый памятник. Сейчас инициативные горожане добиваются, чтобы на доме в Волжском, где он жил, появилась мемориальная табличка.

Не прошло и полвека...

А боец Александр Шуринов ждал свою награду 45 лет.

Он прошёл боевой путь механиком-водителем тяжёлого танка «Клим Ворошилов». Участвовал в оборонительном этапе Сталинградской битвы, был ранен, отправлен в госпиталь. Через несколько месяцев вернулся в строй и в декабре 1942-го участвовал в контрнаступлении наших войск в районе Котельникова.

В течение 1942 года уничтожил несколько танков и противотанковых орудий противника, автоколонну. Всё это было изложено в представлении к награде – ордену Красной Звезды. Представление было направлено в Москву из управления Донского фронта 6 ноября 1942-го.

А танкист Шуринов после освобождения Сталинграда отправился дальше по фронтовой дороге. Несколько раз был тяжело ранен, после одного из ранений не разговаривал два месяца. Речь потом восстановилась, а вот слух – почти нет.

Заслуженный орден боец получил спустя… 45 лет. Тогда он уже был пенсионером, не расставался со слуховым аппаратом. Это тот случай, когда не награда нашла героя, а он её нашёл.

Александр Шуринов не хранил обиду – он прожил долгую жизнь, выступал на уроках мужества в школах, часто заходил в военный музей Волжского. Здесь делился воспоминаниями, которые помогали научным сотрудникам в работе. Он, как и все те, кто прошёл войну, хорошо понимал: важно сделать всё, чтобы белых пятен и забытых героев в её истории не осталось.

Не надо шлифовать историю

Какие возможности есть сегодня у нас, чтобы вернуть из небытия имена забытых героев войны?

Заведующий Музеем памяти солдат войны и правопорядка, кандидат исторических наук Максим Опалев:

«В истории Сталинградской битвы по сей день остаются малоизученные и даже неизученные аспекты. Например, до сих пор в России не опубликованы донесения немецких армейских корпусов и дивизий, воевавших в Сталинграде, хотя они давно рассекречены. Отдельные документы переводят и выкладывают на сайте «Немецкие дивизии в Сталинградской битве» обычные люди, интересующиеся историей. Но это не назовешь научным подходом.

А между тем в этих источниках приведена масса оригинальных немецких карт с обстановкой на каждый день сражения. Но главное, в донесениях содержится информация о многих неизвестных подвигах советских бойцов, которые потом попали в плен, их части были разгромлены. В наших источниках этих сведений нет, получаются нестыковки.

Если бы немецкие донесения были изданы на должном научном уровне, их сопоставление с советскими источниками помогло бы многое поставить на свои места. Наряду с масштабами наших потерь, обстоятельствами пленения целых подразделений, стали бы известны многие факты героизма и отваги красноармейцев.

Второй важный аспект: гражданское население в Сталинградской битве. Волгоградская исследовательница Татьяна Павлова, кандидат исторических наук, выпустила книгу «Засекреченная трагедия», где рассказала, что происходило во время бомбёжки Сталинграда в августе 42-го. В том числе о бегстве за Волгу некоторых сталинградских руководителей, которые обязаны были эвакуировать свои коллективы. Без прикрас описаны и героические, и неприглядные поступки людей. Кроме того, доказано, что противовоздушная оборона и противопожарная защита города не обеспечивали его потребностей и что эвакуация не занятого в обороне населения началась лишь 24 августа уже под огнём…

К сожалению, эта книга вышла маленьким тиражом, она не переиздавалась. И тезис о защите исторической правды некоторые понимают односторонне: они считают, что нужно делать её шлифовку в духе позднего СССР. Опять говорят о фактах, что лежат на поверхности, и получают картинку, в которой нет места противоречиям, вопросам, переживаниям. А в итоге – патриотическое воспитание становится формальным.

К положительным моментам отнесу то, что указом президента от 8 мая 2007 года рассекречены все документы о ВОВ, за исключением персональных дел трибунала. Надеюсь, дождётся широкого освещения и тема курсантских полков.

В начале Сталинградской битвы курсантов военных училищ в полном составе бросали в бой как пехоту. Винницкое, Житомирское, Краснодарское училища – таких курсантских полков было около десятка. Молодых ребят, будущих офицеров, которые могли бы доучиться и прийти в армию более компетентными, посылали в бой рядовыми, и они массово гибли на подступах к Сталинграду. Эта тема тоже исследована мало, по сей день нет даже полных списков курсантов некоторых училищ».