Годами вопросы земельно-имущественных отношений остаются остроконфликтными. Почему так происходит, несмотря на постоянное совершенствование системы оценки и учёта земельных ресурсов? Об этом мы поговорили с заслуженным землеустроителем РФ, к. э. н. Александром Воробьёвым.

На районном уровне сведений нет?

– Александр Васильевич, под вашим авторством недавно вышло методическое издание «Кадастр и проблемы землепользования Волгоградской области». О чём книга?

– В книге подробно описано состояние учёта земель региона в границах муниципальных образований. Показаны системные проблемы ведения кадастра сельскохозяйственного землепользования. Предложены пути устранения допущенных ошибок и возможности перераспределения пахотных земель и т. д. Если кратко, обрисованных в книге системных проблем несколько. Основная из них такова – в регионе всё ещё отсутствует актуализированная информация о составе земельных угодий в разрезе муниципальных районов или крупных муниципалитетов.

– В книге подробно описано состояние учёта земель региона в границах муниципальных образований. Показаны системные проблемы ведения кадастра сельскохозяйственного землепользования. Предложены пути устранения допущенных ошибок и возможности перераспределения пахотных земель и т. д. Если кратко, обрисованных в книге системных проблем несколько. Основная из них такова – в регионе всё ещё отсутствует актуализированная информация о составе земельных угодий в разрезе муниципальных районов или крупных муниципалитетов.

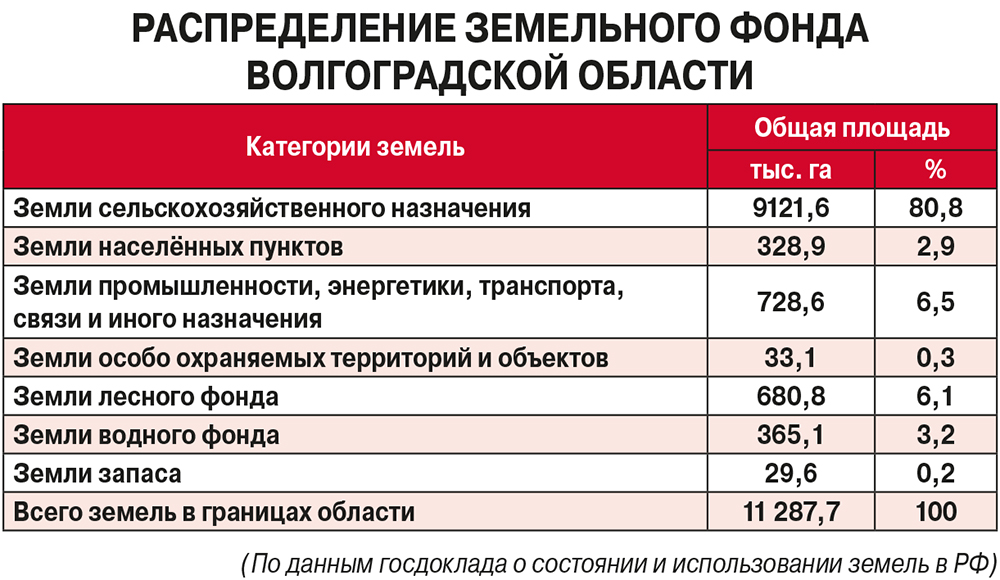

При этом в ежегодном национальном докладе о состоянии и использовании земель в Российской Федерации отражено, что в составе земельного фонда Волгоградской области семь категорий земель, различаемые по целевому назначению (см. таблицу. – Ред.).

Сведения о площади этих категорий земель берутся не с потолка, а складываются из экспликаций земель по районам. Но вот парадокс. Если вплоть до 2006 г. подобные сведения регулярно публиковались в сборниках бывшего облкомзема, то сегодня в региональном управлении Росреестра, который является фактическим правопреемником облкомзема, объясняют, что точных данных с категориями земель по районам у них уже нет. Позвольте, если «данных нет», то о какой эффективной работе по управлению земельными ресурсами на уровне муниципалитетов может идти речь?

Где выход?

– Как исправить ситуацию?

– Я уже обратился по этому поводу с официальным письмом к руководству региона. В нём обратил внимание, что сегодня на муниципальном уровне учёт земель по видам угодий (пашня, залежи, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, несельскохозяйственные угодья) не ведётся. В результате муниципальные образования не знают, сколько у них на подведомственной территории имеется пашни, пастбищ, лесов, оврагов и других земель; где они расположены, за кем закреплены, какой у них правовой статус и т. д.

Моя экспертная книга призвана в этом разобраться, исправить допущенные в кадастре ошибки. Анализ показал, что более 4,2 млн га земель включены в кадастр в ряде случаев с грубыми ошибками. Площадь земель с/х назначения по кадастру в границах районов превышает площадь по статистической отчётности в 1,7 раза – аж на 5,97 млн га. В ряде районов увеличение достигает двукратной величины.

Из 9 млн га земель с/х назначения региона в кадастр оказалось внесено аж 15 млн га, притом что общая территория области не превышает 11,3 млн га. То есть кадастровый учёт при такой схеме доведён до полного абсурда. Если не стыкуются миллионы гектаров земель, это потенциально грозит не только статистическими искажениями, но экономическими, управленческими упущениями, приписками и т. д.

– Как такое могло произойти?

– Ещё в 90-е годы, в пору моего руководства бывшим облкомземом, в Волгоградской области в период проведения приватизации 6,5 млн га земель колхозов и совхозов были переданы в собственность граждан. 325 тыс. человек получили в среднем по 20 га. Реорганизованные предприятия, сформировав из земельных долей общие массивы, внесли их в Единый госреестр земель. В основном речь шла о земельных массивах в 10–14 тыс. га сельхозугодий в границах территорий бывших сельсоветов.

Но что происходило потом? Из общего массива стали выделяться фермеры. Возьмём такой пример: из хозяйства площадью 10 тыс. га фермер получает 2 тыс. га, объединив вокруг себя 100 правообладателей земельных долей. Образуемый участок ставится на кадастровый учёт, а изменённый не уменьшается. Затем выделяются ещё 3 тыс.га, они также ставятся на учёт без уточнения площади изменённого участка. В кадастре (Едином государственном реестре земель) к 10 тыс. га прибавляется ещё 5 тыс. га, становится 15 тыс. га, то есть больше фактической площади всех категорий земель в границах сельского поселения.

Когда два плюс два равно шести

– Так продолжалось много лет, ошибка учёта земель накапливалась, – продолжает наш собеседник. – Кадастровые инженеры составляли проекты межевания и межевые планы только лишь на вновь образуемые участки, не заморачивая себя дополнительной работой с изменёнными площадями. А в управлении Росреестра вместо возврата таких объектов на доработку ставили их на учёт. Вот и «намерили» в сумме те самые не существующие в реальности 15 млн га.

В такой ситуации неизбежно искажается и общая отчётность по вводу пахотных земель в оборот. Например, в Быковском районе мы имеем пашни 187 тыс. га, посевная площадь – 50 тыс. га, пары – 20 тыс. га. Получается, что 117 тыс. га пока не используется, однако облкомсельхоз показывает площадь неиспользуемой пашни в Быковском районе лишь в 34,6 тыс. га. Таким образом, заранее планируемые специалистами АПК показатели ввода пахотных земель в оборот не всегда корректны. Их следует уточнить и по другим районам.

– Как повысить качество учёта сельхозземель?

– Стоит следовать постановлению Правительства РФ от 02.02.2023 № 154 «О порядке ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения». Документом вводится единая электронная картографическая основа, где воспроизводятся все границы с/х угодий. В реестр вносится вся площадь сельхозземель, виды угодий, кадастровый номер земельного участка, его площадь и др. Эти сведения через несколько лет начнут передаваться органам госвласти, МСУ, государственным и муниципальным учреждениям, физическим и юридическим лицам. Реализация постановления при условии контроля баланса территории позволит навести порядок в учёте земель сельхозназначения на муниципальном уровне.